天津路近代建筑群一共5栋历史建筑,其中有2栋为“汉口万字会旧址”,又名“贺衡夫怡庐”;1栋为“天津路近代建筑”,曾为安利英洋行使用;另外2栋为历史风貌建筑。

两次高难度整体平移

被誉为“桐油大王”的贺衡夫是20世纪武汉家喻户晓的工商业巨子。贺衡夫怡庐又名竹庄,寓意兄弟和睦,于20世纪30年代建成。整栋建筑为三层砖混结构,方正大气,在当时的汉口堪称一流。

1931年,武汉遭遇了洪水灾害,作为汉口红十字会会长,贺衡夫将自己居住的怡庐提供给受灾民众居住。新中国成立后,他又响应国家号召,毅然从香港返汉,投入新中国建设,为武汉近代民族工业发展作出了重要贡献。

2021年,作为汉口历史风貌保护区的全新起笔,这栋近百岁的老建筑先后进行了两次平移保护。

参与当年平移保护的工程师孙新宇说,从建筑长久安全的角度考虑,整体平移有利于保障历史建筑本体长久安全稳固,同时更有利于改善其与周边既有历史建筑防火间距不够的问题。

修缮后的贺衡夫怡庐。

最终,贺衡夫怡庐主楼向中山大道方向平移约10米后又向胜利街方向移动了约30米,实现了整体搬迁。

相关负责人表示,虽然平移及修缮一座历史建筑比建造一个同等规模的楼房要多付出数十倍的人力物力,但保留这个建筑原有的历史特征,通过功能再造呈现完整的历史风貌,是有历史意义的,“我们肩负着这样的时代重任”。

珍贵的外墙老砖保留了

未来将向市民开放

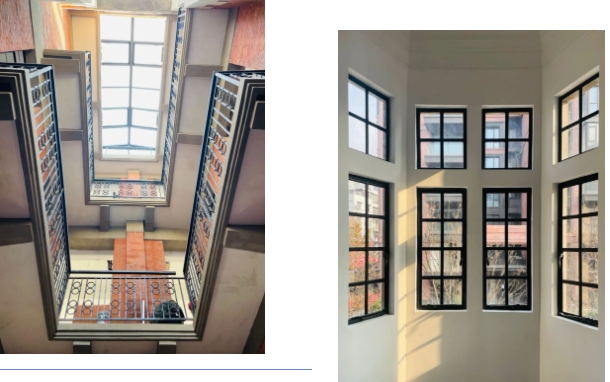

市民用院项目设计负责人王一介绍,天津路近代建筑群的修缮,本着“修旧如旧”的原则,在建筑构造、材质材料、花式样式原状留存的基础上,新增了部分具备“可逆性”和“可识别性”的现代性建筑构件和功能空间,如室内外钢楼梯、天井采光窗、室外电梯等。

在天津路近代建筑群的整体规划中,一定量的现代性建筑构造和建筑体量与历史建筑形成了“冲突”但不“突兀”的空间感受,成为更适合现代人生活使用的公共空间。

“与历史共筑新生,为的是城市更加美好。”市民用院副总经理丁凇介绍,历史建筑是现代城市的重要组成部分,是身处现代城市的人们寻找历史记忆的真实纽带。

丁凇认为,历史建筑的保护修缮,不是创造故事,而是挖掘故事,带动、提升周边街道、片区的文化底蕴和经济价值,以市场为导向,丰富周边业态和整体功能的提档升级,实现历史建筑的价值最大化,“要通过一个点带动一个片区”。

今后,天津路近代建筑群将吸引文创等丰富业态入驻,由此吸引大批游客和客流量,带动周边经济的发展。